2023年はいくらか環境の変化もあり、(紙の)単行本をベースにマンガを読むという習慣を取り戻した。ここ数年、マンガアプリや電子版の雑誌を中心にできないかと色々試してもいたのだが、やはり完全にはうまくいかなかった。結局のところ本棚の一覧性と書籍のランダムアクセスのしやすさに勝るものはなく、とにかく書店で単行本をチェックするという、かつてもっとも熱心にマンガを読んでいたころのスタイルに落ち着いた(ちなみに電子版単行本はそれなりに活用できている)。おかげでインターネット等ではあまり話題にならないタイプの作品にも出会えたように思う(この辺りは後述するベスト10企画で提出したラインナップにも反映されているはずだ)。

コミック市場の統計を眺めていて気づいたのだが、金額ベースで雑誌より単行本の市場規模が大きくなったのは2005年以降、電子市場が単行本を抜くのが2017年らしい(コミック販売額 | 出版科学研究所オンライン )。自分の10代はこの約10年間にきれいに含まれている。マンガを読む体験のメインが紙の単行本だった最初で最後の世代として、この習慣からはなかなか抜け出せないのかもしれない。なんだか歳をとったようで悲しくもあるが、出版ビジネスとしてのマンガにとっても単行本の売上は依然として重要なはずで、今のところ特段問題はないと信じている。

そういうわけで昨年はそれなりに今のマンガを読むことができた。結論としては、2023年もマンガは面白かった。およそここ30年(ひょっとすると50年)ほどのあいだ、「最近のマンガは面白くなくなった」という類の言説が繰り返し登場しては批判されてきたわけだが、私が体験してきた限りマンガが面白くなかった年というのは存在しない。とはいえ面白さの質にはおそらく傾向があり、何がどう面白かったのか考えることには意味があるだろう。

自分は現代のマンガについて総論を述べる立場には明らかにないのだが、一方、歴史研究者としてしばしば同時代の言説の重要性を感じることがある。100年前の新聞読者は、当時の漫画的な表現をどのようなものとして読んでいたのだろうか。こういった疑問に答えるための資料は、どうしても限られてしまう。この記事は、いつの日かそのような資料になりうることを願いつつ、実際には単に面白かったマンガを紹介したいというシンプルな動機によって残されるものである。(なお本記事では基本的に商業かつ単行本が出た作品の話しかしないが、マンガ表現の最先端はweb読切や新人賞、あるいはtwitterやコミティアにあると考えるべきかもしれない。2023年5月のコミティア144、9月のコミティア145で出会ったマンガについては以前まとめたので、ぜひ。)

Contents

2023年のマンガ雑感

活劇は壮大であればあるほど良く、ドラマは些細であればあるほど良いというのが持論であり、したがって昨今の巨大感情ブームにはあまり関心を持てずにいるのだが、ともあれ2023年は大きなアクションよりも細やかな描写に心動かされる年だったと言ってよい。

これは私の不勉強と偶然によるものだと信じたいが、巧緻を極めたアクション描写の豊富さに比して、それに見合うだけのスケール感を持った物語は多くないように感じられた。とはいえ、例えば荒川弘『黄泉のツガイ』は驚くべき安定感で大きな展開への準備を着実に進めているように見えたし、KENT『大怪獣ゲァーチマ』、栄川遥『ニキ。』、北大路みみ『終末ミッケ』など、壮大な物語を期待させる世界観を持った新作にも出会うことができた。長期的な積み重ねが必要になる重厚な物語は初速が重視されるSNS時代には不向きかもしれないが、こういった作品が粘り強く連載を続けてじわじわと話題になれば良いなと思う。

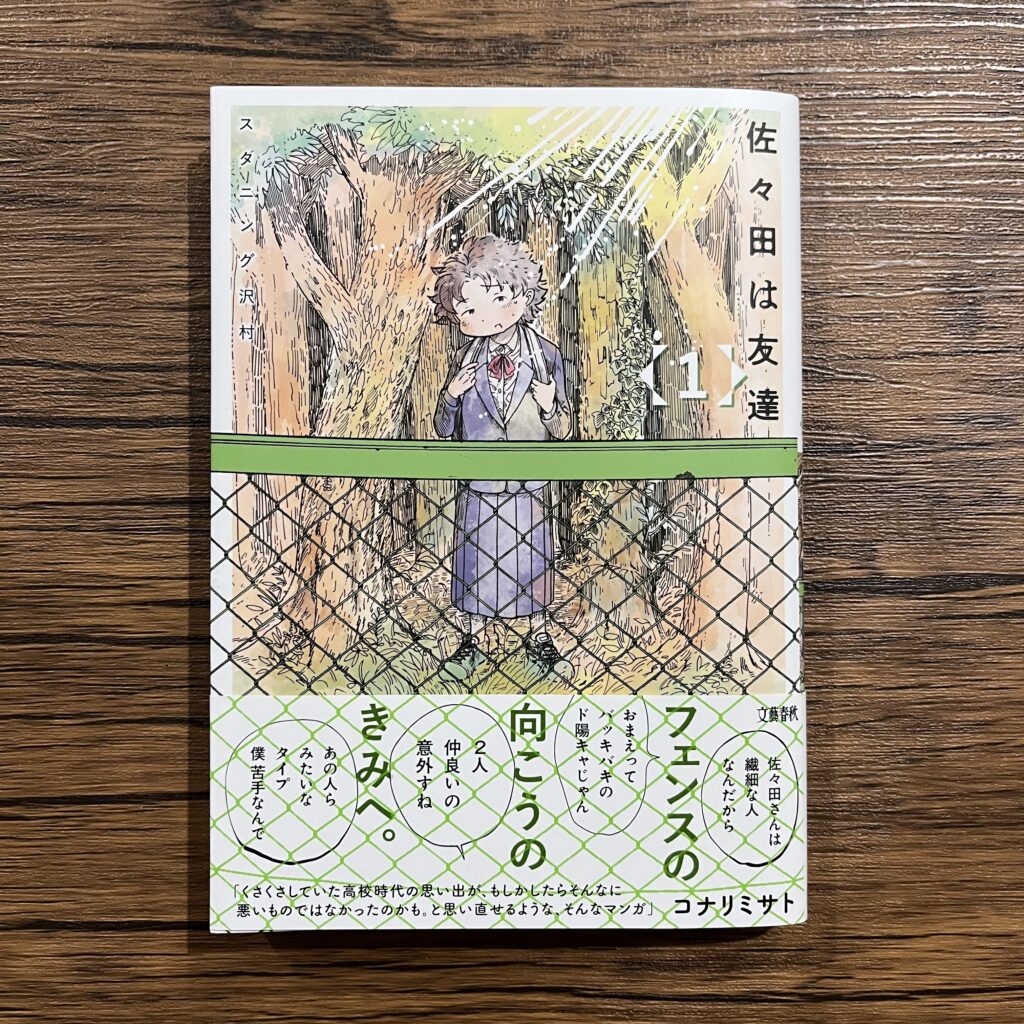

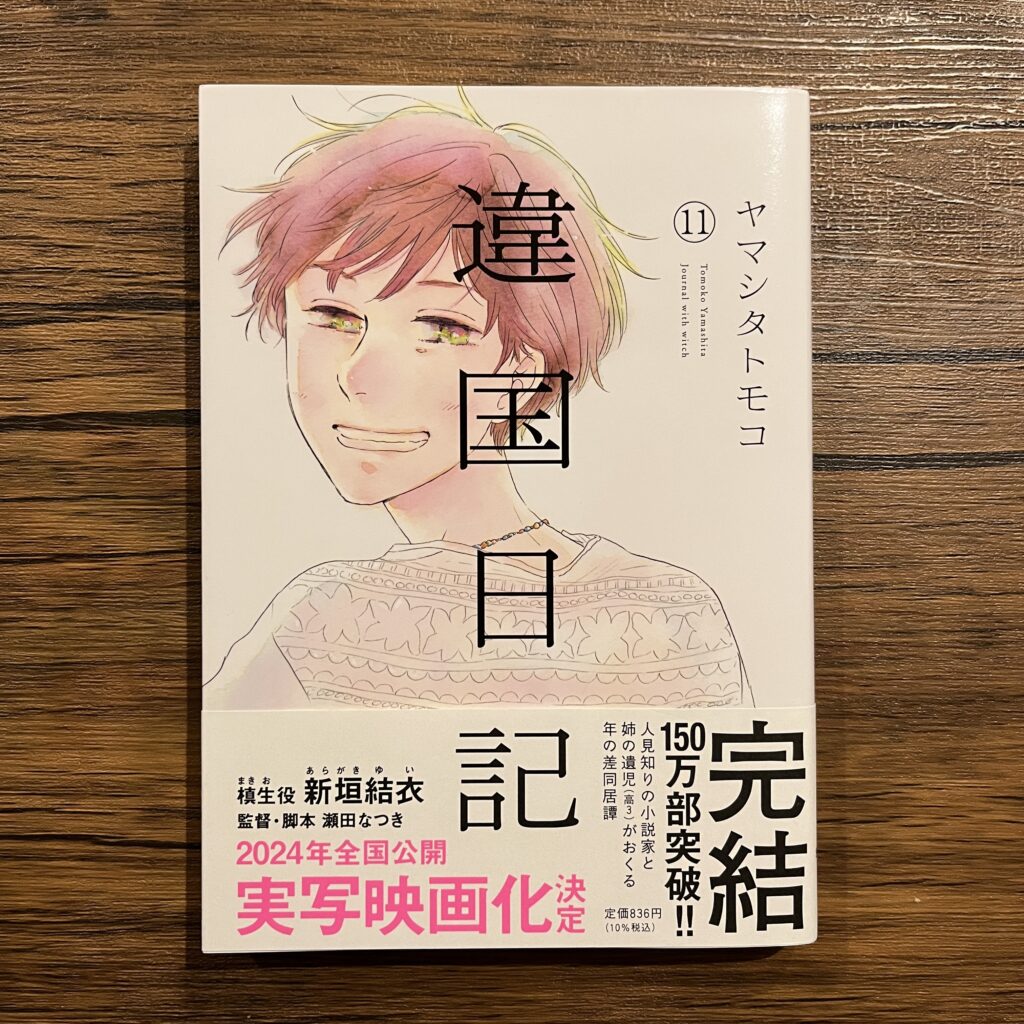

一方、細やかなドラマを描くメディアとしてのマンガ表現の成熟ぶりには、(今に始まったことではないにせよ)目を見張るものがあった。ついに完結を迎えたヤマシタトモコ『違国日記』のほか、オカヤイヅミ『雨がしないこと』、長谷川未来『生きとし生ける』、スタニング沢村『佐々田は友達』といった作品が特に印象に残っている。いずれも(現実にありそうだというよりもむしろその切実さにおいて)「リアル」な出来事に、確かな存在感を与えることに成功していた。

ささやかな出来事を魅力的に描くマンガは、必ずしもリアリスティックなスタイルのものに限られない。増村十七『花四段といっしょ』や紺野アキラ『クジマ歌えば家ほろろ』、新作では山吹『こどもどろぼう』などが、コミカルなトーンで小さなドラマを巧みに描き出していた。なかでも小さな話の持つ可能性の極致となっていたのが、施川ユウキ『鬱ごはん』だろう。些細なエピソードがそのあまりの些細さによって生み出すユーモアとペーソスは、もはや奇跡としか言いようのない域に達している。

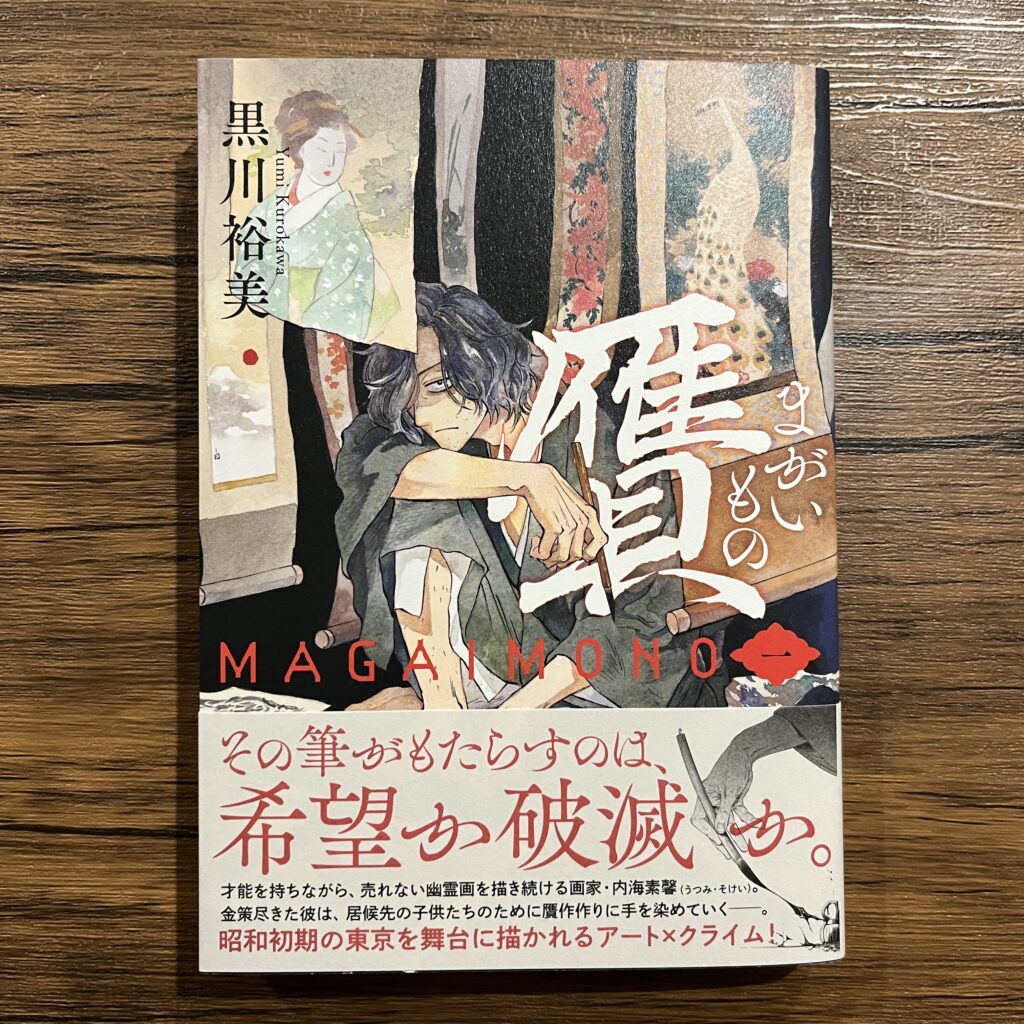

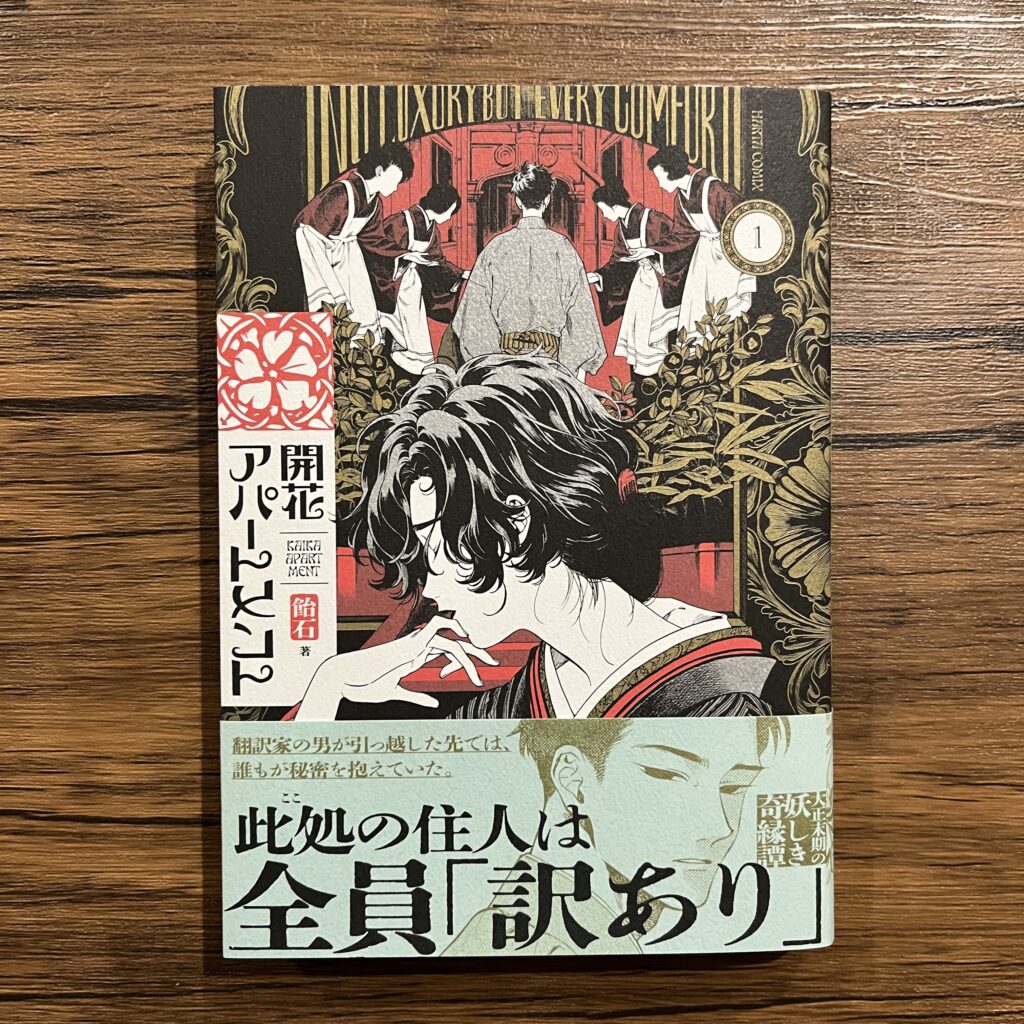

大河的な物語よりも細やかな描写が注目される傾向は、歴史的な題材を扱ったマンガにも見られたように思う。江戸を舞台に市政の人々を描いたウルバノヴィチ香苗『まめで四角でやわらかで』や坂上暁仁『神田ごくら町職人ばなし』、大正〜昭和初期の文人/画人を主要人物に据えたコドモペーパー『十次と亞一』、黒川裕美『贋 まがいもの』、飴石『開花アパートメント』など、いわば政治史よりも文化史への関心に基づいた作品が目についた。あるいはかつしかけいた『東東京区区』もまた、現在の東東京を歩きながら、しばしばその地の文化史的記憶にも想像力を巡らせており、ある種のミクロな歴史への関心に裏打ちされたマンガだと言えるかもしれない。いずれも、特徴的な時代/舞台設定と画面の完成度の相乗効果によって、魅力的な作品世界を生み出している。

洗練された画面構成もまた、近年のマンガにとって大きな魅力となってきた。特に驚いたものとして、赤河左岸『ホテル・ローレルの渡り鳥たち』と小峱峱『守娘』を挙げておこう。多くの要素が詰め込まれた画面の複雑さは、しかし決して読みやすさを損なうことなく、独自の世界観を表現していた。一方、例えばしゃんおずん『飛行文学』の実験的な画面は、単なる洗練とは異なる方向へとマンガの面白さの可能性を切り開いている。

最後に、ある種の実験がいつのまにか一定のポピュラリティを獲得していた稀有な例としてpanpanyaの名前を挙げ、雑感を締めくくろう。2013年『足摺り水族館』での商業デビューから10年を迎えた昨年、10冊目となる単行本『商店街のあゆみ』の刊行にあわせて『ユリイカ』で特集が組まれたことは記憶に新しい。私が読み始めたのは2016年刊行の『動物たち』あたりからで、古参ぶれるほど古くからの読者でもないのだが、それでも、こんなにも色々なところでpanpanyaの名を聞く日が来るとは思っていなかった。かつてとある書店の片隅に設置された「エッジコミック」なる奇妙なコーナー(おそらく「エッジ」の効いた「コミック」ということだが、この書店以外では見たことがない)で見つけた怪しげな本を出す作家は、いつの間にやら、ある時代やムーブメントを代表するような存在になっていたようだ。

最後の最後で宣伝となるが、2023年4月に刊行された論集『東京時影 1964/202X』に収録された拙稿「都市のレイヤーを描く:マンガの中の東京、その地下」でも、『おむすびの転がる町』収録の「新しい土地」を取り上げている。『おむすび』から翌年の『魚社会』への流れはpanpanyaの作品群のなかでもとりわけ感動的なので、ぜひ作品とあわせて読んでみてほしい。

2023年のマンガベスト10(+1)

今日、ふぢのやまいさん主催のマンガ年間ベスト10企画の記事が公開された。今年は私も参加させてもらったのだが、総勢45名のベストが並んでおり、壮観である。自分は基本的に単行本が出た作品を対象としたが、全体としてはwebの読み切りなどすぐに読める作品も多く挙げられているので、ぜひチェックしてみてほしい。

- 2023マンガベスト10 その1 – exust’s blog (hatenablog.com)

佐藤タキタロウ/投擲装置(鶴田裕貴)/永井乳歯/西瓜士/関野葵/吉田貴司/水田マル/人間が大好き/葉や川いおり/竹田純/ななめの(織戸久貴) - 2023マンガベスト10 その2 – exust’s blog (hatenablog.com)

井上まち/小出よしと/ツムラネオ/背川昇/ねぎしそ/池袋不敗/さのさくら/げか(陰山涼)/酢豚ゆうき/匿名潟嬢姫 - 2023マンガベスト10 その3 – exust’s blog (hatenablog.com)

伏見瞬/ほしがた/怖いリプライ ~ sᴄᴀʀʏ ʀᴇᴘʟʏ ~(しゃりあ)/堀尾鉱/モバイルいわし/@maritissue/meganedesk(メガデス)/伊藤黒雲/ジュンスズキ/八月のペンギン - 2023マンガベスト10 その4 – exust’s blog (hatenablog.com)

Yaca/gaburyu/今井哲也/井戸畑机/ふぢのやまい/シャルトリューズ山田/小野未練/okadada/華沢寛治/中野でいち/みそくろ/風見2/今井新/一のへ

選んだ作品について記事よりも少しだけ詳しいコメントを書いたので、こちらにも改めて掲載しておく。「雑感」が文脈を意識した整理だったのに対し、こちらは素直に大きく心動かされた作品が順に並んでいる。ランキングとはそういうものだ。

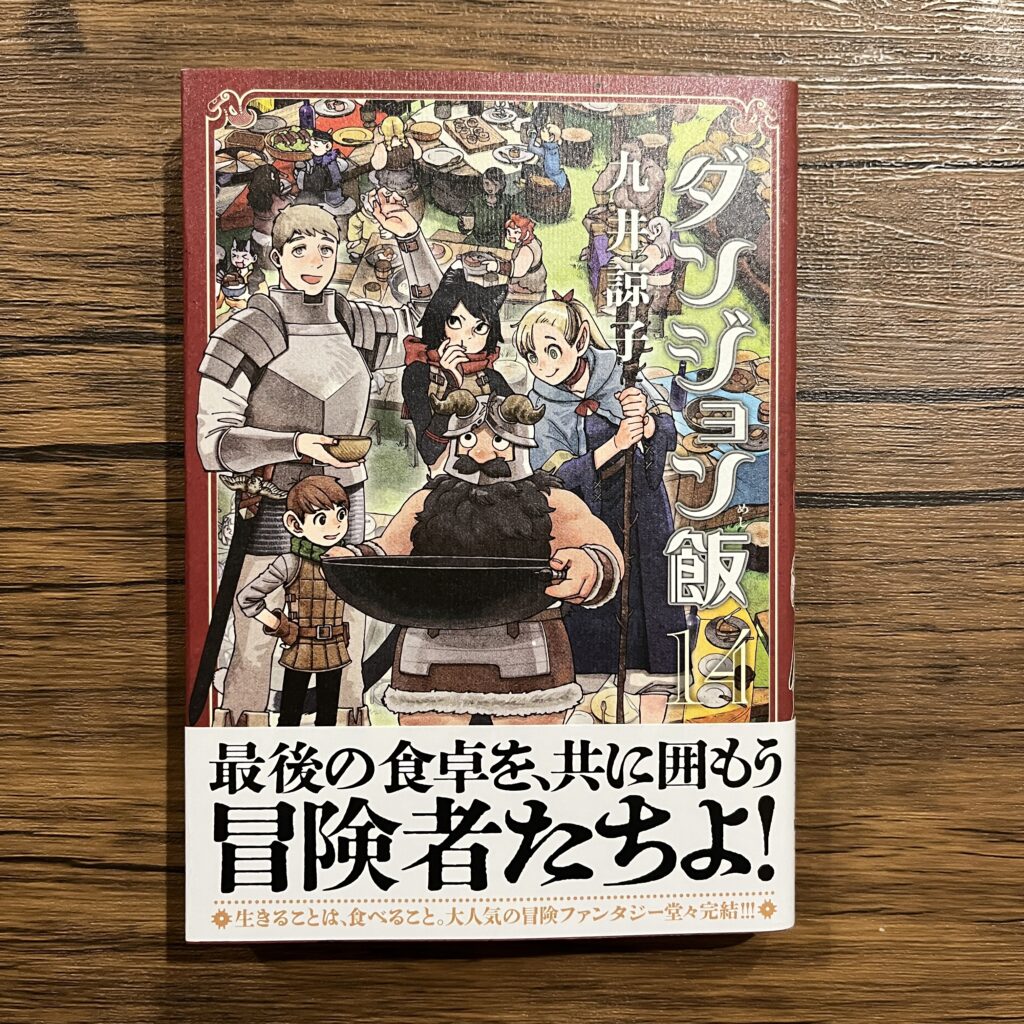

1 九井諒子『ダンジョン飯』

ついに完結。大切な人を救う話であり、オタクが王の役目を引き受ける話であり、「ゲーム的リアリズム」の向こうに「人間」を取り戻す話であり、そしてなにより飯を食う話であり続けた。人類に可能な面白さの上限ぎりぎりまでたどり着いていたと思う。

2 施川ユウキ『鬱ごはん』

5巻収録のエピソードが全てすごい。あらゆる立場が相対化され尽くしたSNS以降の世界においてなお固有の経験がありうることが、切り詰められたページ数で鮮やかに示される。もはや「鬱」を乗り越え、(あるいは「鬱」によってこそ可能な)最後の希望となっている。

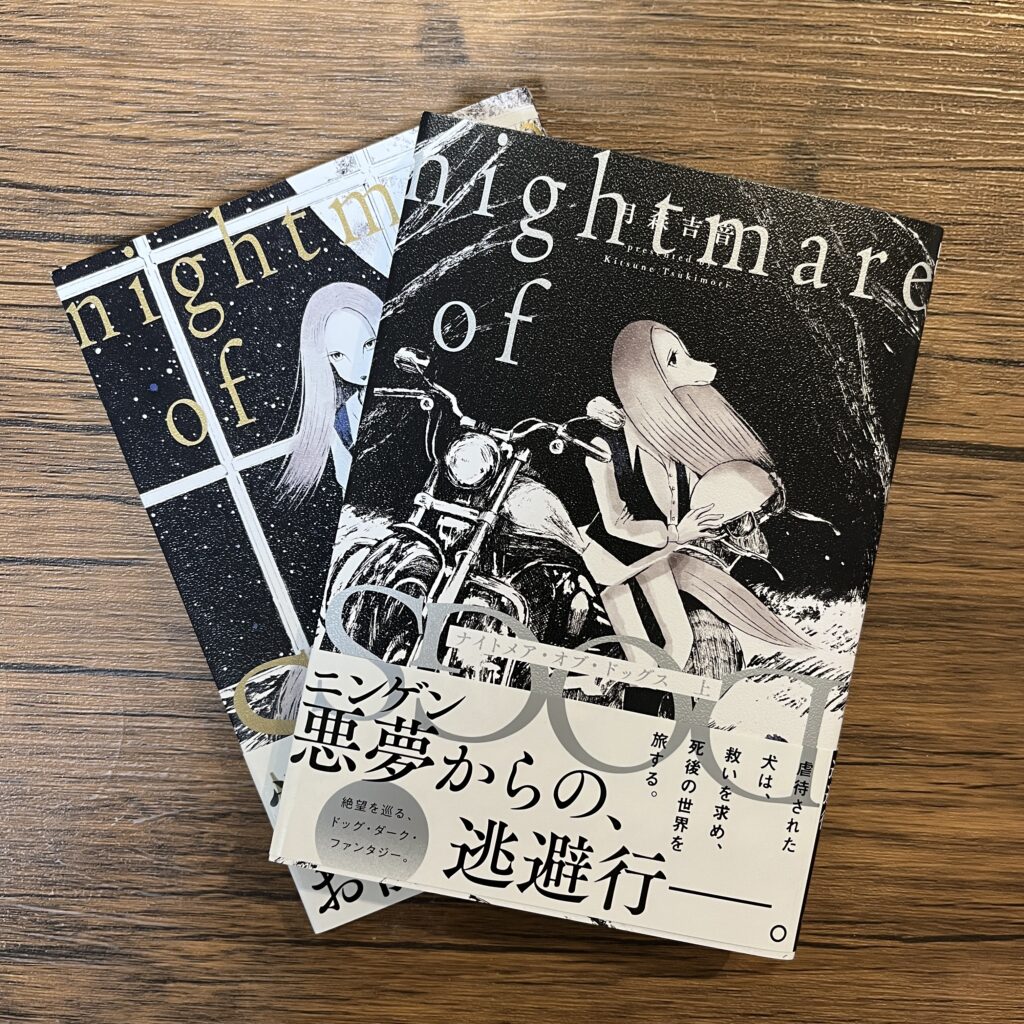

3 月森吉音『ナイトメア・オブ・ドッグス』

犬を虐めるヤツを絶対に許さないという強い意志が異様すぎるイメージとなって現れている。サスペンスが途切れることなく一気に読め、切なくもどこか痛快な読後感が残る。

4 スタニング沢村『佐々田は友達』

大枠だけ見れば「オタクに優しいギャル」の超亜種かもしれないのだが、抽象化された「オタク」や「ギャル」などありえず、「優しさ」が全てを解決したりもしないという当たり前のことを思い出させてくれる。今年読んだ中でもっとも表現上の独自性を感じたマンガ。

5 ヤマシタトモコ『違国日記』

こちらもついに完結。マンガの画面とは常に異質なものたちがいくらかの無理を承知で同居する場であり、その寄り合い方こそが映画とは異なる緊張感と可能性をもたらすのだと教えてくれる(『ユリイカ』の特集もぜひ参照いただきたい)。

6 小峱峱『守娘』

台湾の伝承的な物語に基づく伝奇サスペンス。抑圧された女性たちの断片化された声を拾い集め重ね合わせていくような、あまりにも高度な画面構成。闇を闇として、希望を希望として描く率直さ。鮮烈なイメージ。全てが素晴らしい。

7 黒川裕美『贋 まがいもの』

日本画の製作過程が事細かに描かれるが、それが贋作だというのが痛快。キャラの役割分担もクライム・サスペンス感があって楽しい。何より贋作絵画づくりという内容に説得力を与えられるほどマンガとして絵がうまいのだから、ぐうの音も出ない。

8 紺野アキラ『クジマ歌えば家ほろろ』

最初からずっと面白いが、いよいよ良い。前のコマでは起こっていなかったはずのことが次のコマではすでに起こってしまっている、という飛躍の驚きがいつも可笑しい。マンガ的な間というものを完全に掴んでいる。

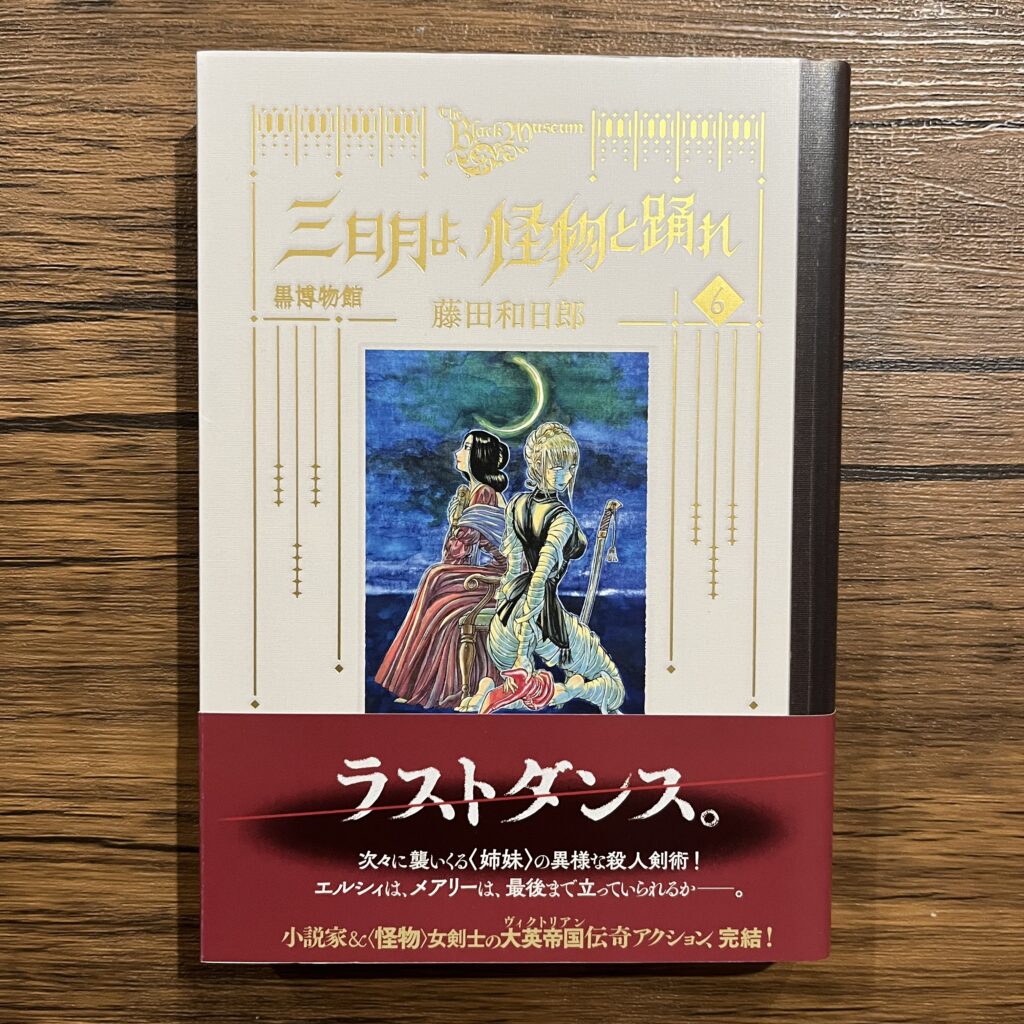

9 藤田和日郎『黒博物館 三日月よ、怪物と踊れ』

あれよあれよと連載が進み、気づいたら完結していた。充実した世界観で猛烈なアツさと現代的なナラティブが両立しており、今や藤田和日郎の真骨頂はこっちだと感じる。それにしても、ここに来て(特にデフォルメの効いた)絵の魅力が一段増した気がするのだが、一体どういうことなのだろう。

10 飴石『開花アパートメント』

絵にも内容にもいわゆる「大正ロマン」的な世界観へのこだわりが感じられ、非常に魅力的。時折はさまれる大胆に装飾的な画面構成もさることながら、何気ないコマも恐ろしく構図の良いものばかりで、ページをめくるたびに新鮮な驚きがある。

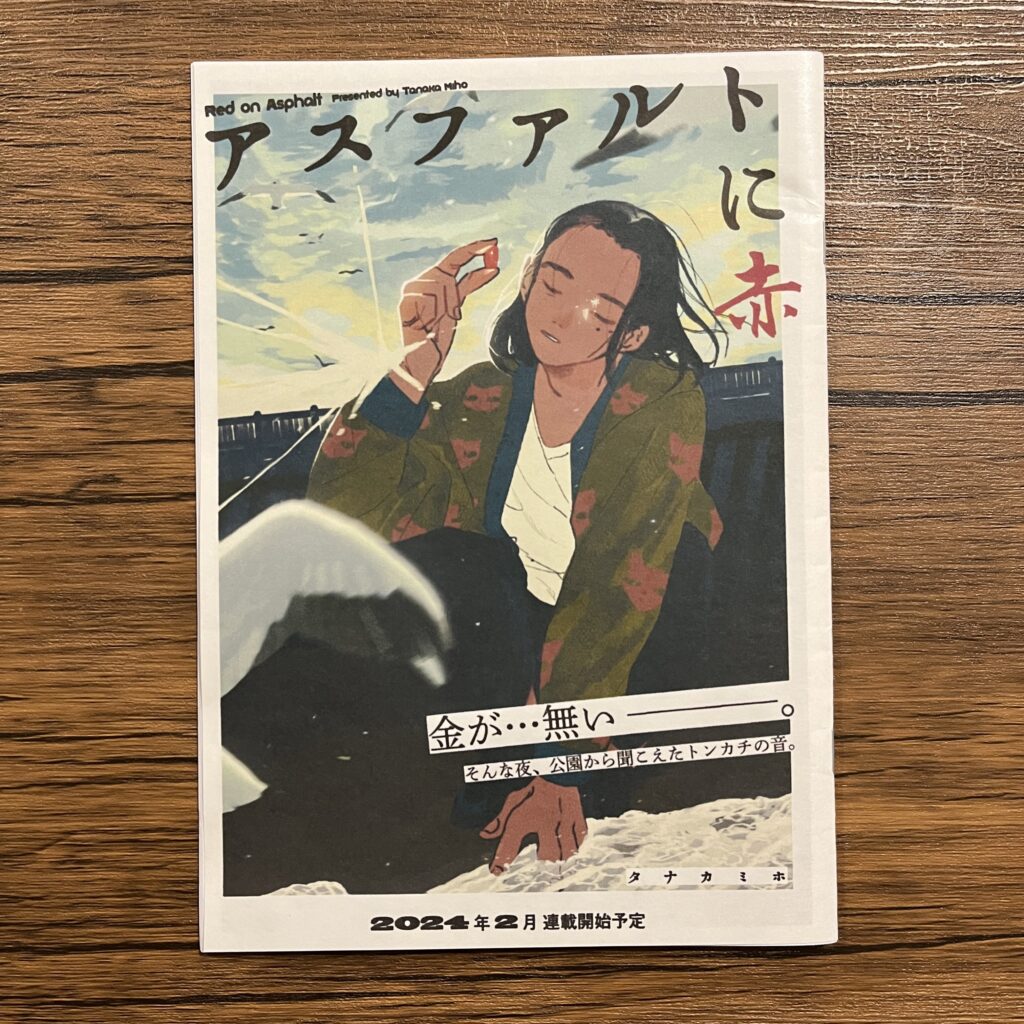

番外 タナカミホ『アスファルトに赤』

2024年2月から『FEEL web』で連載開始予定とのことだが、著者本人がイベントで先行配布していた冊子を入手して1話を読んだ。展開が予想できない始まり方でとにかく面白く、絵も演出もユニークかつ洗練されている。ぜひチェックしてほしい。

おわりに一言

きっと2024年もマンガは面白いだろう。マンガが面白いという話を気楽にし続けていられるような世界であることを願ってやまないが、そう簡単ではないということも日々痛感する。せめて、マンガが面白いという話を真剣にし続けることが、今の自分の精一杯である。